系统、细致的工作对我们的影响是什么?

课前铺垫

周一收到通知:周五社区将停水停电一天。经过辅导员团队讨论,决定把周六的远足活动提前安排到周五进行,集体参观陕西省历史博物馆大唐遗宝展。

周四上午特意安排一节博物课,提前给孩子们讲解我们这次将要参观的一些重点文物。当投影亮起那张神秘的金色兽首玛瑙杯照片时,提问孩子们:猜一猜这是什么东西?孩子们很活跃。有的猜是祭祀用的;有的猜是喝水的杯子;有的猜是一种乐器。孩子们天马行空的猜想在教室里碰撞。这种刻意制造的认知冲突,正是打开学习兴趣的钥匙。

我们摒弃传统填鸭式教学,采用”猜想-验证”的苏格拉底式对话。当孩子们发现这个造型奇特的物件竟是酒杯时,眼睛里闪烁的不仅是惊奇,更种下了主动探索的种子。此时的课堂已不再是单向传授,而是构建认知图式的脚手架。

场景重构参观博物馆前我特意给所有孩子都准备了一份“寻宝图”,上面记录了需要他们寻找的文物名称和图片。听完博物馆讲解老师的讲解后,我把寻宝图发给每一个孩子,让家长带着他们去“寻宝”,让博物馆变成立体课堂。

精心设计的”寻宝图”在参观现场发挥了奇妙作用。这份看似简单的任务清单,实则暗含教育心理学中的”目标导向学习”原理。

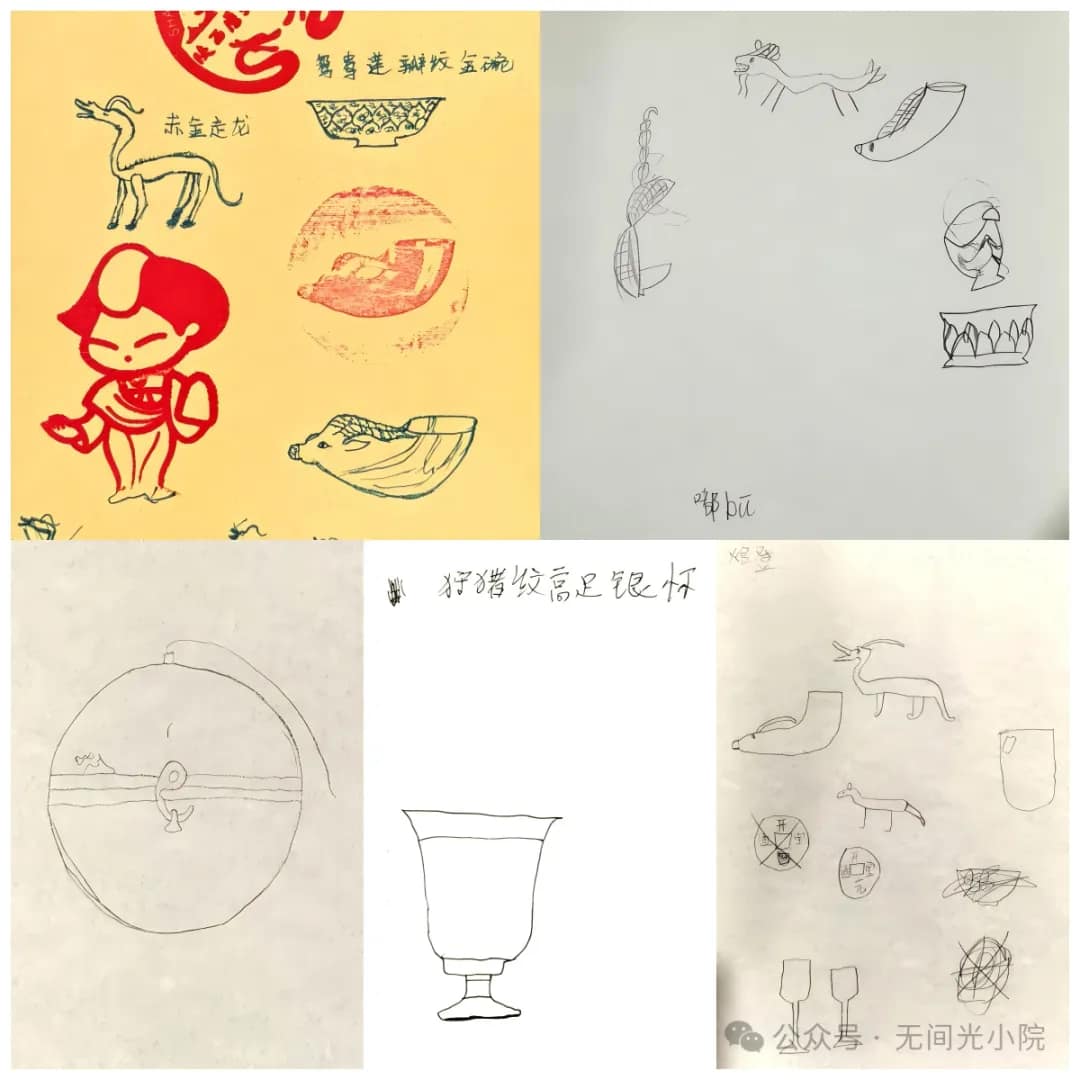

在寻宝的过程中,家长伙伴有意识地带着孩子仔细观察、对比,找到后标记。有的还会提问一些简单的问题协助孩子仔细观察和思考。此时的博物馆已演变为沉浸式学习场域,每件文物都成为触发思考的教具。认知闭环参观结束后回到小院,再用一节课时间带孩子们回顾参观的过程,用画笔把自己喜欢的文物画出来,用创作固化学习成果。

我们特别注意到,孩子们作品中呈现的细节量更丰富。这印证了”预学习-实践-复盘”系统设计对知识留存率的提升作用。当抽象知识转化为具象创作时,深度学习便自然发生。

这次教育实践给我们深刻启示:在信息过载的时代,碎片化学习正在摧毁孩子的认知深度。而系统化的教学设计就像精心编排的交响乐,每个环节都是前奏的延续与升华—— 孩子们则是此次活动“演奏的艺术家”,情感与理智并入身心,潜移默化的成为个人的精神力量。

0 条评论